물방아는 방아채의 끝에 홈을 파거나 동이를 달아서 그 속의 물이 차고 비워짐에 따라 방아채가 오르내리도록 한 방아다. 디딜방아는 굵은 나무 한 끝에 공이를 박고 다른 끝을 두 갈래가 나게 해 발로 디딜 수 있도록 만들었으며, 공이 아래에 방아확을 파 놓았다. 물레방아는 큰 나무 바퀴와 굴대에 공이를 장치해 바퀴가 돌 때마다 공이가 오르내리며 곡식을 찧거나 빻는다. 연자방아는 둥글고 넓적한 돌판 위에 그보다 작고 둥근 돌을 세로로 세워서 이를 말이나 소 따위로 하여금 끌어 돌리게 해 곡식을 찧는 것으로 돌방아와 비슷하다.

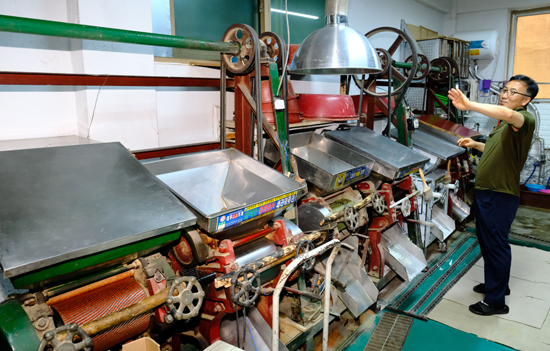

쌍방아는 두 개의 방앗공이를 엇바꿔 가며 내리찧게 된 한 쌍의 방아다. 기계방아는 기계의 동력으로 움직이는 방아다. 현재 방앗간에서 사용하는 기계로는 들깨 기피기, 고추 분쇄기를 비롯해 곡물 세척기, 자동전기 볶음 솥, 곡물 연소기, 살균기, 건조기 등이 있다.

이처럼 국어사전에 나와 있는 방앗간과 방아의 뜻, 그리고 방아의 종류만 살펴봐도 방앗간이 어떻게 변화하고 있는지, 그 과거와 현재를 잘 알 수 있다. 시대에 따라 방앗간의 모습이 달라지고 있다는 얘기다.

그럼에도 방앗간은 좀처럼 찾아보기 힘든 곳이 됐다. 옛 시절에는 동네마다 있었지만 지금은 ‘추억의 방앗간’이라는 말이 눈과 귀에 더 익은 것처럼 보인다. 하지만 시대가 변해도 방앗간을 꿋꿋이 지키고 있는 사람이 있다. 바로 유형(59)·이성자(55)부부다.

부부는 인천시 부평구 부평동에서 ‘용방앗간’을 운영하고 있다. 매일 사람들로 북적이는 부평 문화의거리에 자리하고 있다. 용방앗간은 오랜 세월을 자랑한다. 환갑을 훌쩍 넘겼다. 아버지에 이어 2대째 가업을 잇고 있는 유형 사장을 만나 얘기를 들어봤다.

"한국전 참전용사였던 아버지께서 군생활을 하시다가 전역하신 뒤 지금 이곳에 자리를 잡으셨습니다. 아버지는 대전 신탄진 출신이지만 군대에 계실 때 할머니께서 이곳 부평에 자리를 잡으셨고, 친척들도 살고 있었으니 자연스럽게 여기에 정착하게 되신 거죠."

그의 아버지 유해정 사장은 1958년 지금 자리에 가게를 열었다. 하지만 처음부터 방앗간을 한 것은 아니었다. 시작할 때는 ‘용국수’였다.

"처음에는 국숫집이었어요. 국수를 뽑아서 팔았었죠. 그러다 근처에 국숫집 하는 사람들 여럿이 모여 국수공장을 만들게 된 거예요. 그러다 보니 기존 가게에 기계가 남아 이걸로 뭘 하면 좋을까 고민하다가 방앗간을 하게 된 거죠."

1963년께 개업한 방앗간은 손님들로 북적였다. 계양구 박촌동, 귤현동에서도 떡을 맞추러 이곳까지 나왔다. 그것도 손수레를 직접 끌고 말이다. 가게는 명절이면 몰려드는 손님들로 눈코 뜰 새 없이 바빴다.

"예전에는 먹을 것이 별로 없었으니까 떡을 많이 했어요. 특히 잔치 때는 빼놓지 않고 했죠. 한 말, 두 말씩 했으니까요. 주로 절편, 인절미, 시루떡, 꿀떡, 바람떡 같은 거요. 농사 짓던 시절이었으니까 사람들이 고무 대야에 불린 쌀을 이고 오기도 하고, 한 번은 한겨울이었는데 노부부가 계산동에서 부평까지 손수레를 끌고 오신 거예요. 자식들 떡 해 먹이려고. 또 명절이면 손님이 정말 많았어요. 가게 옆 차도까지 줄이 길게 늘어서서 경찰이 교통정리를 해 주기도 했죠."

유 씨가 가게를 이어받은 지는 20년이 넘었다. 어렸을 때부터 가게 일을 도우면서 일을 배웠던 터라 그 과정은 자연스러웠다. 그는 30대 초반인 1993년 본격적으로 일을 시작했다.

하지만 그가 가게를 물려받았을 때는 상황이 예전 같지 않았다. 뷔페 식당, 출장 뷔페 등이 많이 생기면서 동네 방앗간에서 떡을 맞추지 않게 돼서다.

또 떡집이나 떡 전문점이 늘어나면서 간편하게 사다 먹을 수 있게 됐다.

"아버지가 방앗간을 운영하실 때와는 많은 것이 변했어요. 전에는 떡 위주였다면 이제는 그렇지 않죠. 가게를 유지하려면 우리도 바뀌어야 했어요. 일반 떡집에서는 할 수 없는 것을 해야 했죠."

호박즙, 양파즙, 붕어즙도 만든다. 가게를 가득 채운 30대가 넘는 기계가 여전히 바쁘게 돌아간다.

떡을 아예 만들지 않는 것은 아니다. 추석 명절에는 송편을, 설 명절에는 떡국 떡을 만들어 판매한다. 이 대목에서 이성자 씨가 함박웃음을 지으며 말을 거들었다.

"추석이 다가오면 송편을 만드느라 밤을 꼬박 새워요. 아이들이 많이 도와줘서 할 수 있죠. 그럴 때면 아이들한테 이렇게 말해요. ‘아들 둘이 없으면 큰일 날 뻔했다. 일 못 할 뻔했다. 아들 셋이라 정말 다행이다’라고요."

"가게를 한 지 오래되다 보니까 손님이 아니고 다 내 식구라는 생각이 들어요. 가족을 대하듯 마음과 정성을 다해 손님들을 대하고, 또 손님들이 만족할 수 있게끔 일을 하는 거죠. 그게 가장 중요합니다."

그의 이런 마음이 사람들에게 닿은 걸까. 손님들은 용방앗간이 없어지면 안 된다고, 계속해야 한다고 성화다. 그만두지 못하게 한다.

용방앗간이 2대를 넘어 3대로 이어지기를 바라는 그의 마음이 전해졌다.

조현경 기자 cho@kihoilbo.co.kr

사진=이진우 기자 ljw@kihoilbo.co.kr

<인천도시역사관 자료 제공>

기호일보 - 아침을 여는 신문, KIHOILBO